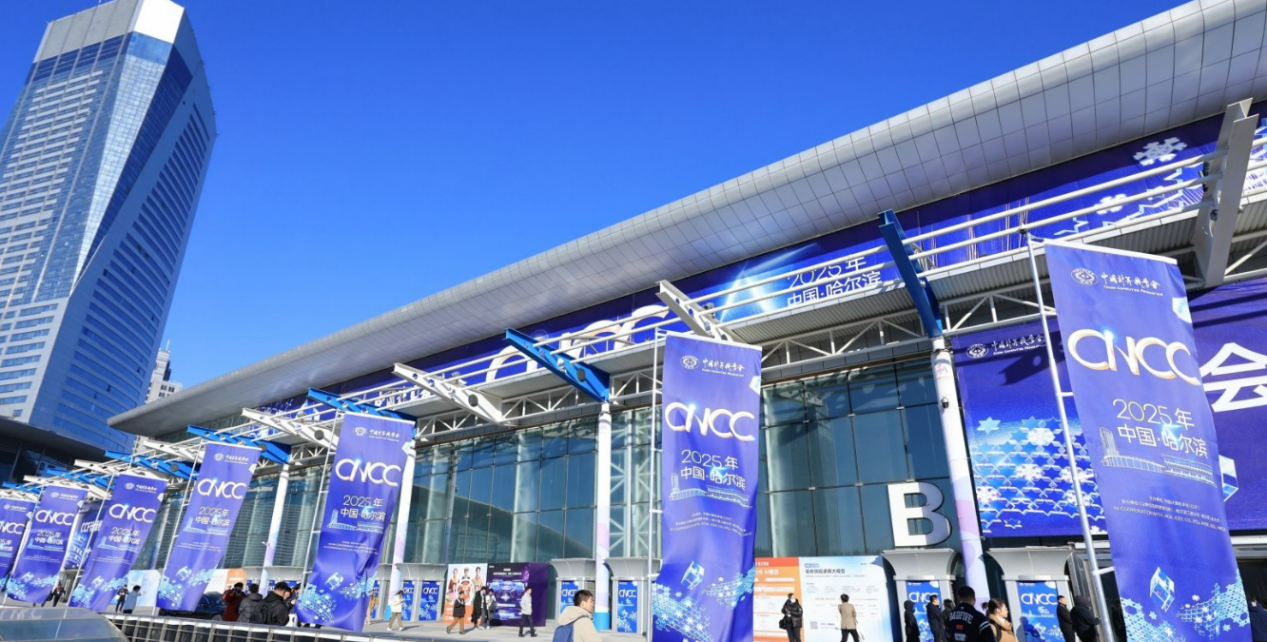

CNCC2025在哈尔滨盛大启幕 万余名海内外嘉宾共话“数智赋能、无限可能”

今日上午,备受瞩目的第22届中国计算机大会(CNCC2025)在哈尔滨隆重开幕。本届大会注册人数突破1.2万人,汇聚了来自全球计算机领域的顶尖学者、产业领袖、青年学子及国际组织代表,盛况空前。大会以“数智赋能、无限可能”为主题,旨在深度探讨数字智能技术的前沿进展与未来趋势,积极响应国家“人工智能+”行动计划,为推动计算技术与经济社会深度融合贡献智慧。有485万观众(含人气值)在线观看了上午主会场和下午部分专题论坛的直播,全天微博话题总阅读量接近3000万。

开幕式现场高朋满座,气氛热烈。CCF理事长、中国工程院院士孙凝晖,黑龙江省人民政府副省长张起翔,哈尔滨市副市长杨淑鹏,哈尔滨工业大学校长、中国科学院院士韩杰才,哈尔滨工程大学党委书记宋迎东等主办方、地方政府及承办单位领导出席开幕式并致辞。胡事民、梅宏、赵沁平、何友、郑庆华、李惠、王怀民等多位两院院士莅临大会。同时,大会特邀ACM主席Yannis Ioannidis、IEEE CS主席Hironori Washizaki、KIISE主席Byungseok Shin、HKCS副会长郭冠鸿等学会战略合作伙伴通过线上线下方式参与盛会,彰显了CNCC日益提升的国际影响力。开幕式由CCF秘书长唐卫清主持。

(主持人:唐卫清)

(孙凝晖)

CCF理事长孙凝晖在开幕致辞中,首先代表学会向全体与会嘉宾表示热烈欢迎。他指出,CNCC作为CCF的旗舰会议,始终致力于搭建高水平学术交流平台。本届大会选址哈尔滨,得到了黑龙江省、哈尔滨市政府及哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学等承办单位的大力支持。他特别提到,大会主题“数智赋能、无限可能”是对国家人工智能发展战略的积极响应,大会精心策划了包括主旨报告、专题论坛、技术研讨以及首次打造的超万平方米计算机展览会在内的丰富活动,并新增了支持青年学者成长的“专题研习班(Tutorial)”环节,力求让每一位参会者都能有所收获。他鼓励与会者在承载着“哈军工”红色基因与科技创新精神的哈尔滨,深入交流,激荡思想,收获友谊与新知。

(张起翔)

黑龙江省副省长张起翔在致辞中,代表省政府对大会的召开表示热烈祝贺,对各位嘉宾的到来表示诚挚欢迎。他强调,以大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术是新一轮科技革命的核心驱动力。黑龙江正全面贯彻落实国家重要指示精神,肩负维护国家“五大安全”使命,全力打造发展新质生产力实践地,推动数字技术与实体经济深度融合。他介绍了黑龙江省在人工智能、计算机软件等领域依托哈工大、哈工程等高校取得的成果,并诚挚邀请各界精英深入了解黑龙江、投资黑龙江,共同将黑龙江建设成为国家向北开放的数字枢纽和数字经济赋能实体经济的示范区。

(韩杰才)

作为承办单位代表,哈尔滨工业大学校长韩杰才回顾了哈工大计算机学科自1956年创办以来的辉煌历程,包括研制出我国第一台能说话、会下棋的数字计算机。他表示,学校正牢记国家领导人嘱托,高位推进计算学科群建设,在人工智能、网络安全等领域取得系列重大突破。承办CNCC是落实国家领导人致建校百年的贺信精神、汇聚智慧力量的重要实践。他分享了对计算机领域发展的三点思考:一要心系“国之大者”,服务国家战略;二要坚持“跨域协同”,深化交叉融合;三要推动“创新落地”,强化产学研协同,为新质生产力发展注入强劲动力。

(宋迎东)

哈尔滨工程大学党委书记宋迎东介绍了学校源自“哈军工”的红色基因及其在“三海一核”领域的特色优势。他表示,学校正推动计算机学科与办学特色深度融合,在智能船舶、海洋大数据等方向持续发力。他期待本届大会能碰撞智慧火花,促进产学研合作,攻克关键核心技术,并热情邀请与会嘉宾走进哈工程,感受哈军工精神,开拓更广阔的合作空间。

国际声音:共促全球合作与开放科学

(ACM主席Yannis Ioannidis)

国际合作伙伴在致辞中均高度评价CNCC的平台作用及与中国同行的紧密合作关系。ACM主席Yannis Ioannidis宣布,自2026年1月1日起,ACM数字图书馆将全面开放获取,旨在推动全球范围内的科学合作与知识共享。

(IEEE CS主席Hironori Washizaki)

IEEE CS主席Hironori Washizaki强调了与CCF长达十余年的成功合作,包括共同支持青年科学家奖及多项在华技术会议,认为国际合作对应对未来挑战至关重要。

(KIISE主席Byungseok Shin)

KIISE主席Byungseok Shin肯定了CNCC的领导力及中国计算机技术的显著进步,并期待在已有合作基础上,通过亚太联盟等机制进一步深化联系。

(香港电脑学会副会长郭冠鸿)

香港电脑学会副会长郭冠鸿分享了香港在建设国际创新科技中心方面的举措,希望发挥香港“超级联系人”作用,在技术交流、人才流通、数据跨境等领域加强与内地的合作。

此外英国工程技术学会(IET)中国区负责人Paulo Lopes及日本信息处理学会(IPSJ)主席Akira Tajima也通过视频表达了对大会的祝贺及未来深化合作的期望。

开幕式在热烈掌声中圆满结束。随后,大会进入特邀报告与大会论坛环节。本环节由CCF会士、常务理事、CNCC2025大会副主席、程序委员会主席、哈尔滨工程大学副校长於志文主持。

(主持人:於志文)

CCF会士,中国工程院院士,北京航空航天大学教授赵沁平带来报告——虚拟融合、计算技术发展的新引擎。

赵沁平院士引用布莱恩・阿瑟《技术的本质》中 “新技术需将概念转化为现实” 的观点,指出技术发展具有 “组合” 和 “递归” 特征。他提及自身研究经历,对比了上一代符号推理与当下大数据深度学习为核心的人工智能,并阐述虚拟现实技术,称其集成高性能计算、图形学等人机交互技术,已在多领域应用。在制造、军事、医疗、教育等领域,虚拟现实侧重模拟现实场景,人工智能则承担辅助决策、实操等功能,二者结合能创造更优场景。他还介绍了混合现实、数字孪生、元宇宙等相关技术,强调数字孪生需虚实数据贯通,元宇宙核心需求是虚实融合。同时,他提到智能体、具身智能、共身智能等技术发展及需求,指出虚实融合推动互联网向3.0演进,接入对象扩展,并推测其可能带来新的指令架构机遇。最后他呼吁业界携手推动计算机技术进步。

(赵沁平)

CCF会士,中国工程院院士,同济大学教授郑庆华带来报告——脑认知启发的机器记忆智能。

郑庆华院士在报告中指出,人工智能发展趋势是从计算智能、感知智能迈向认知智能,并将进一步向行为智能、情感智能延伸,最终走向通用泛化的强智能。当前主流的人工智能技术路径有三类:一为数据驱动的大模型,虽能完成复杂任务,但存在过度消耗数据与算力、灾难性遗忘、缺乏抽象推理能力、黑箱难解释等固有缺陷。二是神经与符号协同的混合模型,团队提出的 “知识森林” 概念可实现碎片知识的有序组合,已在国家金税工程、土木工程学科大模型、C919文档管理、试题生成等场景成功应用。三是团队近年研发的人脑认知启发的机器记忆智能模型,该模型源于对大模型局限性的反思,深度借鉴人脑记忆机理,以“吸引子”为核心概念,从人脑无灾难性遗忘、高度节能、强推理能力三大特性中获得启发,旨在跳出数据驱动路径依赖,探索低算力、小样本、强推理的机器智能新路径,重点解决吸引子建模、小样本学习、混沌推理等问题,推动AI与脑科学的交叉融合。

(郑庆华)

特邀报告的后半部分由CNCC2025论坛委员会主席(学术界)、CCF理事、副秘书长、青工委主任,清华大学长聘副教授崔鹏主持。

(崔鹏)

无线宽带通信系统全国重点实验室主任,华为公司战略研究院院长周红先生作报告:发展世界模型的设想——从经验与行动,到科学认知与智慧。

周红在分享中提及,华为聚焦信息产业,研发智能手机、通信网络等产品与解决方案,服务全球超30亿人口及170多个国家和地区,正联合伙伴在多领域探索AI应用。消费领域,基于原生智能操作系统优化设备交互体验;产业领域,AI助力行业提升质量安全、效率并降低成本,如炼钢高炉温控优化年省千万成本、轧钢环节新增产值9000万;科学智能领域,AI 提升计算效率与准确性,在天文、教育等领域也有显著成果。她认为未来二三十年人类将加速迈向智能社会,此进程区别于过往工业革命,依赖多技术融合,同时面临机器认知世界、实现高效创造性智能等挑战。当前 AI存在深度学习认知偏差、数据与能源效率低、难分析复杂模式等问题,为此提出掌控多种知识、构建泛化高效表征、发展综合推理规划、建设世界模型等假设,还给出引擎组合优化等协同建议,呼吁开放合作共建智能新世界。

(周红)

天翼云科技有限公司集团首席专家、助理总经理江峰作报告:未来计算、中国电信运营商视角”。

江峰从中国电信运营商视角分享“未来计算”主题,首先介绍天翼云发展历程与成果,其作为中国电信旗下智能云企业,早于2009年布局云计算,2021年开启“国家云”建设,2024年建成首个全国产化万卡资源池,当前在公有云部分市场份额居前三,公有云电脑、信创云领域表现领先。他指出,AI发展带来计算模式变革,计算机具备推理能力后,一般性程序员岗位减少但数据员、训练员需求增加,开发方向也随之转变。同时,算力网络可通过调度降低算力使用成本,具备经济与技术可行性。

他提出未来计算三大特征:自主可控是产业链安全与持续创新的前提,云网融合能降低算力使用门槛、发挥运营商优势,通智一体将成下一代计算主流形态。此外,他还介绍了天翼云研发实践,在智算基础设施、强化学习、基础软硬件等领域推动国产化与自主可控,通过多种技术优化提升性能、可用性与算力利用率,打造了全国产化大模型等成果。在云网融合方面,打造 “息壤” 平台实现算力灵活使用,并开发科研助手等产品,满足高校等场景低成本需求。天翼云将持续推进相关建设,助力人工智能发展。

(江峰)

中科曙光高级副总裁李斌先生作报告:智能超算系统的发展与挑战。

李斌指出人工智能方法与能力的泛化推动其进入新时代,ChatGPT出现后大模型发展迅速,参数持续提升,在语言、视觉等领域逼近甚至超越人类,仅多模态理解推理仍有差距,其发展核心逻辑是性能随参数量、数据量、计算量扩展,大算力超算系统成为前置条件,全球AI计算机增速超超算黄金时期。同时,AI方法泛化使其与科学工程领域融合,成为新科研范式,传统超算与AI呈融合趋势,未来通用架构、全精度的智能超算系统是算力基础设施重要方向。他还从多维度分析机遇与挑战,芯片朝通用架构等方向发展,系统体系结构向异构并行演进,但面临信号传输、供电、冷却等硬件挑战,软件层面国产芯片需平衡自主可控与软件兼容,系统可靠性和能耗也面临严峻挑战,最后提出软硬件及产业链协同是应对机遇与挑战的重要途径。

(李斌)

(大会论坛)

大会论坛——数字经济发展的特征、挑战与路线

大会论坛——《数字经济发展的特征、挑战与路线》由CCF会士、中国人民大学杜小勇教授主持。

(杜小勇)

邀请的嘉宾有CCF会士、前理事长,中国科学院院士,北京大学教授梅宏;北大信息技术高等研究院首席经济学家、北京大学原副校长张国有;清华大学计算社会科学与国家治理实验室教授、执行主任,北京国际数字经济治理研究院院长孟庆国;蚂蚁集团研究院院长李振华。四位讲者一位是来自计算机,一位是来自经济,一位是来自公共管理,还有一位是来自数字产业界的,极具代表性。

讨论一:各位是领域的专家,对于数字经济这样一个大问题,影响深远的一个领域,你们觉得最重要的是什么问题?

梅宏院士指出,数字经济是重要的时代话题,国家层面十余年来持续关注,但目前其定义尚未形成共识,他同时思考数字经济是否会像工业经济颠覆农业社会那样,推动人类从工业社会迈向新社会形态。他还提及两个核心关注点,一是对 “数据作为数字经济关键生产要素” 的困惑,包括数据在经济学中能否真正被视为生产要素,以及其在生产函数中是赋能技术还是可自身产生价值;二是认为当下一谈数据便聚焦 AI 的现象不妥,强调 AI 深度学习仅是数据处理方式之一,人类已有的数据运用方法仍需延续,应更多关注数据本身。

(梅宏院士)

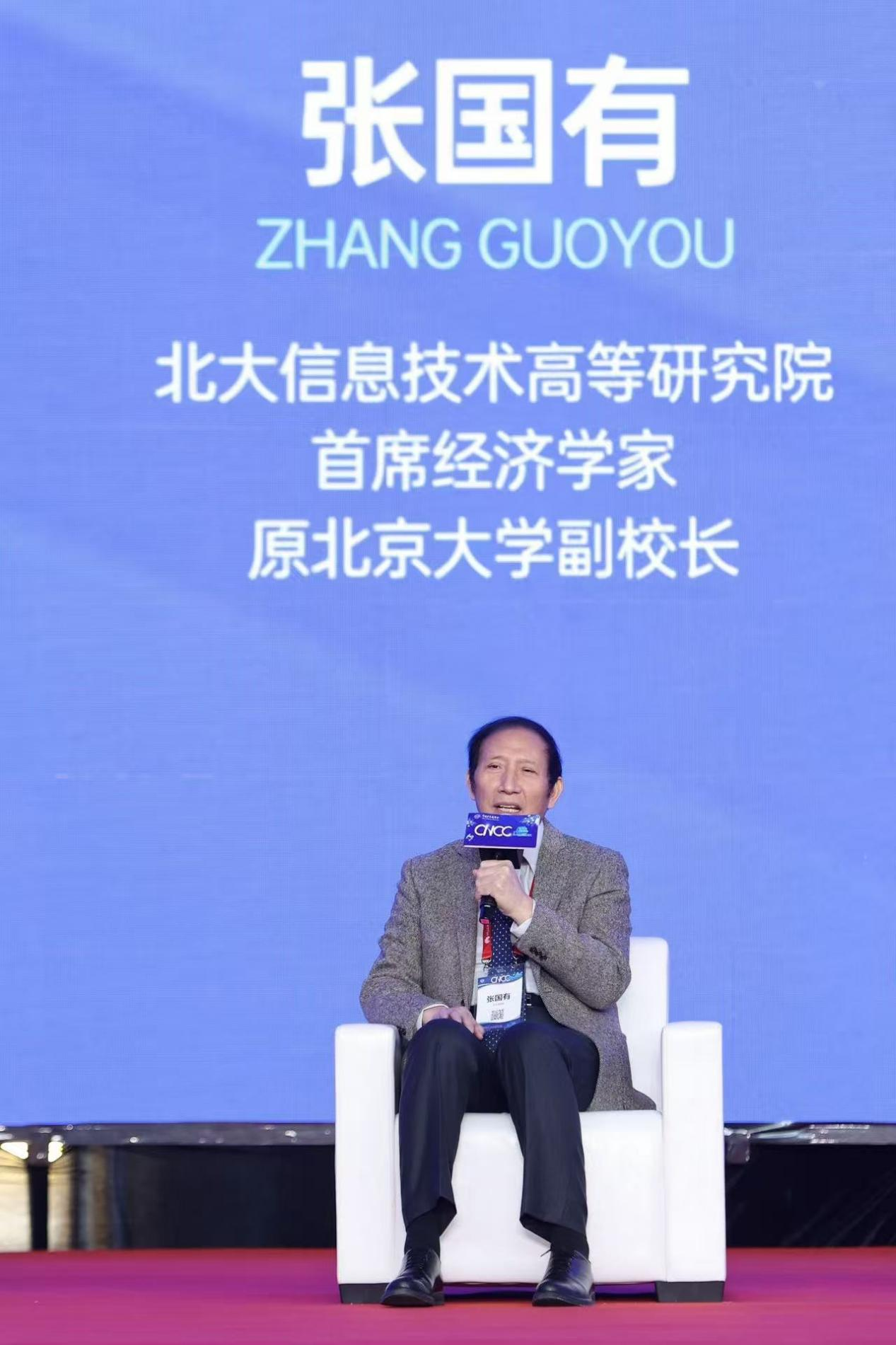

张国有校长表示,自己在关注经济问题时,习惯向企业请教实际看法。他以考察过的某电弧炉特种钢生产流程为例,该流程运用300多个机器人、百余个工艺模型及5万多个数据采集点,产出230特种钢、75亿销售收入及海量数据。企业领导人与技术人员就此提出三个关键问题:数字技术与企业经济活动的关系、数字经济的核心、海量数据的价值。他认为这些问题极具价值,也指出理论研究应与企业实践需求相结合,才能切实把握企业管理者与技术人员的核心关切。

(张国有)

孟庆国院长结合我国数据要素化实践,提出三个核心关注问题。第一个问题聚焦数据供给难题,指出个人数据受隐私保护与脱敏处理制约,企业数据受信任机制与激励机制影响,公共数据存在责任与收益错配问题,如何通过开放、共享、市场化配置促进三类数据供给亟待破解。第二个问题围绕政府角色定位,提出破解数据供给问题需考虑数据基础制度、市场化培育、风险监管等,政府在数字经济关键要素数据的管理中角色特殊,需深入探讨。第三个问题针对公共数据,提出在数据作为生产要素的背景下,如何落实“共享开放、不开放为例外”原则,以及作为深度开放模式的公共数据授权运营,其落地实施与安全风险规避面临诸多挑战。

(孟庆国)

李振华院长从产业层面提出三个核心关注问题。第一个问题聚焦数据要素化的制度考量,认为数据要素化未必以明确所有权为前提,可借鉴土地制度创新经验,通过明晰数据 “三权” 等制度创新推动其使用与交易,且数据要素使用也并非必须通过交易环节。第二个问题指向数据流通基础设施,指出当前数据大规模流通所需的基础设施存在理念不统一、路径未形成的问题,且常与其他基础设施混淆,这一难题尚未破解,而清晰明确的流通基础设施是数据高效、低成本流通的前提。第三个问题关于AI应用下的数据流通变化,他认同AI使数据使用路径和方法发生改变,但强调当前产业AI应用较浅,无法解决所有数据使用问题,不能依赖AI大模型完全解决数据流通卡点,仍需破解传统数据使用中的关键问题。

(李振华)

讨论二:对于数据要素的理解?

梅宏院士结合自身学习过程,围绕数据作为生产要素的属性及相关经济理论适配性提出思考。他先指出传统生产要素(土地、资金等)作为质变量,在生产函数中多呈现线性增长;而技术更偏向效率提升工具,能带来革命性、陡峭式的效率拉升。对于数据,他提出核心疑问:数据作为要素,是像传统要素一样的质变量,还是类似技术的赋能工具?他认为数据可能兼具两者属性,既存在数据本身的价值,也能通过技术手段为传统行业赋能,且这一切均依赖计算技术与深度学习方法。此外,他提出若现有要素理论无法解释数据的属性与作用,或许需要更换看待生产的方式,就像工业经济颠覆农业经济的认知模式一样,数字时代可能存在现有经济理论难以解释的现象,并将这一问题抛给经济学家探讨。

张国有校长提出理解数字经济的简单认知框架,认为应从包含物质流程与数据流程的经济活动中,分离并提炼出 “数据及数据处理系统”,这才是数字经济的核心。他以电弧炉炼钢为例,指出该流程中从废钢预选到产品交付全流程的智能化,均依赖数据流动与处理,其带来的规模提升、成本降低等价值,正是数字技术功能的体现。他强调数据处理系统是数字经济最具特征的部分,企业、省市乃至中央等各类机构均有自身的数据处理系统。同时,他结合企业实践指出数据存在使用价值、存储价值,但因数据与处理系统具有较强的场景适配性,其他企业使用价值有限,导致数据交易面临供需匹配及实用性难题,数据交易所交易冷清。他认为,相较于数据交易问题,数据与数据处理系统的状态及产生的结果,是更值得关注和研究的核心问题。

孟庆国院长围绕公共数据的开放与市场化配置关系及授权运营展开探讨,指出公共数据因公共性需遵循开放原则,但其敏感性与市场化配置存在矛盾,完全开放难以推进。国家探索的公共数据授权运营并非完全市场化行为,应以公益性为导向,通过政府授权、数据集团公益化配置、脱敏加工形成数据产品。当前实践中存在公共机构不愿供数、公益化配置下市场活力不足两大问题。他提出破解思路,认为公共数据开放应建立责任主导模式,可在公共机构 “三定” 基础上增加 “定数据开放责任”,要求其依法无偿供数,以解决责任与收益错配难题;公共数据应向开发利用环节开放,在安全域内通过授权形成产品后再落地。

李振华院长指出,当前数据供给存在“有价值未开放、开放无价值”的现实问题,而未来数据运营机制将成主流,但当前数据授权运营面临多重挑战。这些挑战包括:授权运营多为有限场景的轻加工数据,难以通过多元数据融合产生真正价值;公共数据缺乏目录与数据字典,数据主管部门授权运营能力不足;“一场景一授权”模式导致数据加工重复、利用成本高,无法探索新场景;各地授权的国有数据集团虽拥有数据独占权,却缺乏场景发现能力;同时整体缺乏数据应用支撑,致使数据授权运营规模偏小。针对这些问题,他提出三点解决方向,分别是建设数据中心以解决数据价值发现问题、由数据主管部门统筹数据授权工作,以及关注授权运营的数据集团。

在明后两天时间里,是同样精彩的14个特邀报告、2场大会论坛,以及近百场专题论坛及丰富多彩的活动和展览。欢迎大家持续关注。

在接下来的会期内,万余名参会者将在这个顶级学术交流平台上,深入探讨计算技术的“无限可能”,共同为推动全球计算机科学与技术的创新与发展贡献中国智慧与中国力量。